Depuis la fin du XVIIe siècle, les nouvelles connaissances scientifiques se diffusent surtout par le biais des revues savantes, habituellement contrôlées par des chercheurs eux-mêmes regroupés au sein de sociétés savantes, comme la Royal Society de Londres et sa revue fondée en 1665. La revue est alors gérée par un comité de rédaction qui définit sa politique éditoriale et contrôle le processus d’évaluation et de révision indépendant des articles qui lui sont soumis. Bien qu’il existe de nombreuses revues savantes nationales, leur contenu a généralement une visée internationale, ce qui se reflète dans la composition internationale des comités éditoriaux.

Surtout après la Seconde Guerre mondiale, les revues scientifiques ont crû en nombre et en diversité de manière exponentielle et des entreprises privées y ont vu un marché très lucratif. Des firmes comme Elsevier, Springer ou Wiley sont ainsi devenues des géants de l’édition savante qui monopolisent, peu ou prou, la plupart des revues les plus reconnues au plan international. Tout le travail proprement scientifique y est encore effectué gratuitement par les chercheurs, mais les profits générés par la vente de ces revues aux bibliothèques universitaires sont privatisés par ces conglomérats.

Tout cela est relativement bien connu. Ce qui l’est moins cependant est le fait que certains parmi les chercheurs ont aussi compris l’intérêt de proposer à ces géants de l’édition de nouvelles revues savantes qu’ils se proposent alors de « gérer » pour faire prospérer leur activité et leur domaine de recherche.

Le cas El Naschie

Un exemple d’un tel dérapage, que l’un de nous (Y.G.) avait découvert au hasard de ses recherches bibliométriques il y a une quinzaine d’années, concerne l’ingénieur égyptien Mohamed El Naschie qui était rédacteur en chef de la très spécialisée revue de physique théorique Chaos, Solitons & Fractals. Cette revue avait été créée par El Naschie lui-même en 1991 et était alors publiée par le groupe Pergamon, éditeur racheté par Elsevier en 1992.

Nous avions été frappés par le fait qu’ El Naschie avait publié, entre 1991 et 2008, près de 269 articles dans cette seule revue, soit plus de 85 % de sa production scientifique totale durant cette période. De plus, selon les données du Web of Science, ses articles n’ont été à peu près jamais été cités en dehors de la revue elle-même. Nous n’avions pas jugé utile d’alerter le monde savant et avions seulement trouvé le cas curieux. Des chercheurs ont toutefois fini par découvrir le pot aux roses et un scandale éclata en 2008 dans la revue Nature. Cette année-là seulement, El Naschie avait signé 53 articles dans Chaos, Solitons & Fractals, soulevant ainsi de sérieux doutes sur son processus d’évaluation. En effet, rappelons ici qu’aucune revue sérieuse ne publie dans une seule année autant d’articles de son rédacteur en chef. Celui-ci y exposait essentiellement les résultats d’une théorie qu’il avait lui-même développée, voulant que l’univers comporte un nombre infini de dimensions. Les spécialistes appelés à se prononcer sur cette théorie l’ont qualifiée soit d’incohérente, soit de « numérologie truffée de buzzwords impressionnants ».

Face au tollé de protestations soulevé par les scientifiques, Elsevier annonça que El Naschie prendrait sa retraite en 2009 – une façon élégante de le « remercier » – et qu’un nouveau rédacteur en chef serait trouvé pour relancer la revue sur de nouvelles bases. El Naschie a ensuite poursuivi Nature devant les tribunaux pour diffamation, mais fut débouté en cour en 2012.

Prendre le contrôle d’une revue peut faciliter les publications d’un groupe de chercheurs

Cet exemple, peu connu, nous éclaire sur des façons de prendre le contrôle d’une revue pour faciliter les publications d’un groupe de chercheurs. El Naschie l’a fait de manière très visible, et même simpliste, au titre de rédacteur en chef. Toutefois, on peut aussi le faire plus subtilement, sans apparaître officiellement au comité éditorial, mais en faisant partie d’un réseau scientifique local qui domine le comité éditorial et, de fait, contrôle ainsi la revue, via le rédacteur en chef et son rédacteur-adjoint.

Or, une enquête récente de Médiapart a attiré notre attention sur la revue New Microbes and New Infections, dont certaines caractéristiques s’apparentent à la revue de Mohamed El Naschie. Nous avons donc effectué une analyse bibliométrique de cette revue, recensée dans la base de données Scopus produite par Elsevier (qui édite aussi la revue). Fondée seulement en 2013 – une période qui voit la multiplication des nouvelles revues par les grands groupes, dans le but d’accroître leurs revenus et de diversifier leur portefeuille savant – New Microbes and New Infections a publié, au 10 juin 2020, 743 articles. Ce qui frappe pour une revue affirmant « couvrir presque l’entièreté du monde scientifique » est le fait que les pays qui y publient le plus sont les suivants : France (N=373), Arabie saoudite (N=115), Iran (N=48), Sénégal (N=46), Italie (N=44). Suit une queue de pays contribuant avec très peu d’articles depuis la création de la revue.

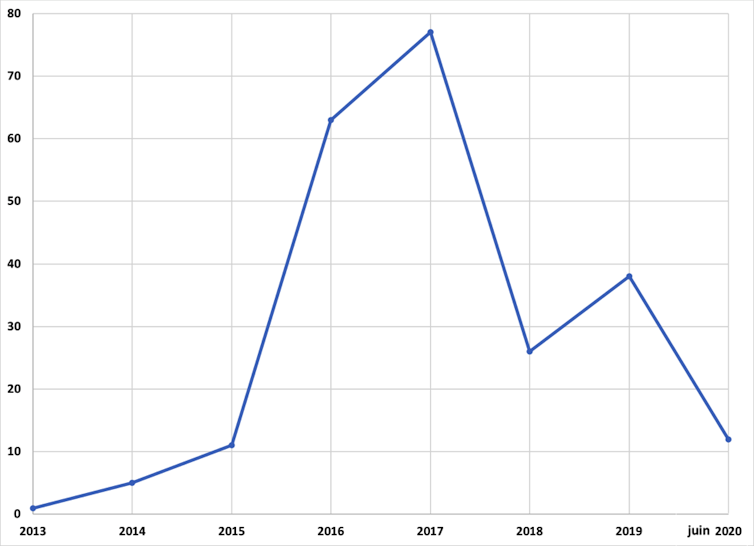

La France représente donc 50 % du total des articles, alors que ce pays n’a produit qu’environ 7 % des publications mondiales en virologie entre 2013 et 2020, contre 41 % pour les États-Unis. Ainsi, contrairement à ce que suggère le contenu de la revue New Microbes and New Infections, la France est loin de dominer le champ international de l’étude des microbes et des infections virales. Penchons-nous à présent sur ces publications françaises. On observe d’abord que 337 contiennent au moins une adresse institutionnelle de chercheurs basés à Marseille, soit 90 % du total français. En augmentant la focale, on trouve ensuite que 234 d’entre-elles, soit les deux-tiers, sont co-signées par le chercheur Didier Raoult. On observe aussi une montée en puissance rapide de cet auteur dans la revue : d’un seul article publié l’année de naissance de la revue en 2013, il passe à un pic de 77 articles pour la seule année 2017. En date du 10 juin, il en compte déjà 12 en 2020, alors que l’année n’en est qu’à sa moitié (Figure 1). Par ailleurs, l’éditeur-en-chef adjoint de la revue, Pierre-Edouard Fournier, y compte également 170 publications.

Comme les publications scientifiques sont normalement évaluées par des pairs et que la décision relève d’un comité scientifique supposé indépendant, regardons maintenant de plus près la composition du comité éditorial de la revue. Le rédacteur en chef est basé à Marseille, et parmi les six autres membres français du comité éditorial associé, composé de quinze membres, on retrouve cinq chercheurs de Marseille et un de Paris. Le caractère « international » de la revue est tout de même assuré par la présence sur ce comité de neuf autres membres provenant des États-Unis (4), d’Algérie (1), de Chine (1), de Suisse (1), d’Australie (1) et du Brésil (1). Bien que toutes les publications soient censées être évaluées par des spécialistes indépendants et extérieurs, mais choisis par les responsables de la revue, il demeure que la forte composant locale – soit près de la moitié du total – du comité de direction de la revue, peut contribuer à expliquer la domination des publications très locales dans cette revue dite « internationale ». On ne connaît en effet pas de revues scientifiques prestigieuses qui acceptent que presque la moitié de son comité scientifique éditorial soit concentré dans une même ville.

Garder un regard critique

Cette rapide étude bibliométrique de la dynamique des publications montre d’abord que l’analyse scientifique des publications peut aller beaucoup plus loin que les usages très problématiques qui en sont faits pour « évaluer » les chercheurs et calculer leur « indice h » censé, pour les naïfs, « mesurer » leur « qualité ».

Un bon usage de la bibliométrie nous éclaire en effet de manière unique sur la sociologie des sciences. Elle permet ainsi de suggérer que les journalistes qui couvrent les recherches en santé, et plus largement en sciences, ne devraient pas se contenter de répéter l’expression convenue « paru dans une revue scientifique », mais devraient scruter davantage la nature de la revue qui annonce les résultats qui auront l’honneur de figurer dans les médias de masse. Ils devraient ainsi vérifier si ces revues sont le fait de sociétés savantes indépendantes (par exemple, la revue Science est la propriété de AAAS, l’American Association for the Advancement of Science) ou de groupes privés cotés en bourse, et se demander si le but visé par la publication rapide de certains articles n’est pas simplement de maximiser la visibilité de la revue et d’accroître ses abonnements auprès des bibliothèques universitaires.

On peut aussi s’interroger sur la pertinence de créer constamment de nouvelles revues scientifiques, alors que les meilleures revues existantes suffisent à faire connaître les résultats les plus robustes, utiles et intéressants d’une discipline. En conservant de hauts standards de sélection, celles-ci contribuent en effet à écarter les études douteuses, car bâclées ou effectuées à la va-vite pour s’assurer une priorité, un renouvellement de poste ou d’octroi de crédits de recherche. En se montrant sélectives, elles contribuent aussi à ralentir le rythme des publications – devenu délirant en cette période de pandémie. On constate cependant que les grands éditeurs de revues ont trouvé le moyen de monétiser des articles refusés par leurs titres les plus sélectifs, en les acceptant dans de nouvelles revues, souvent en « accès libre » et donc payées par les auteurs et leurs laboratoires. Ainsi, les articles refusés par une revue A prestigieuse, mais recyclés dans une revue C moins regardante, tombent encore dans l’escarcelle de l’éditeur, contribuant alors davantage à son profit économique qu’au profit de la science.